初源の空に響く妙音を描く

玄なる空間を象であらわす

画家

松原賢

MATSUBARA Ken

マンダラの世界を描く

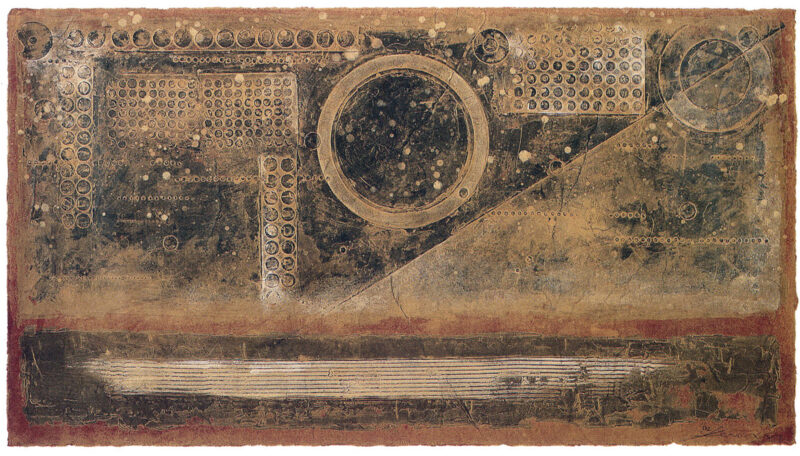

音の抽象を捉えた松原は、水を得た魚の如く次々と作品を生み出した。序章である『カオス』に始まり、『宙―音』『環』『月』『慈』『○△□』『玄黄』『琳』と作品を生み出すごとにスタイルは固まり、ほどなくしてプロデビューを果たす頃にはオブジェなどの依頼も数多く入るようになっていた。

音の抽象を捉えた松原は、水を得た魚の如く次々と作品を生み出した。序章である『カオス』に始まり、『宙―音』『環』『月』『慈』『○△□』『玄黄』『琳』と作品を生み出すごとにスタイルは固まり、ほどなくしてプロデビューを果たす頃にはオブジェなどの依頼も数多く入るようになっていた。

それらの作品には二つの大きな特徴がある。ひとつは色。土色や錆色など経年を感じさせる色彩は、まるで縄文美術を彷彿させる。これは初源に立ち返った、松原の心象の色なのだろう。

「古墳やラスコーなどの壁画は、それを描いた人たちに芸術という意識はなかったはずです。それなのに、時代を経てもまったく色あせない。その清漣さに憧れていました。音をテーマに描くなら、同じように表現も初源に立ちたいと思い、規制の絵具を使うのをやめました」

使ったのは、土、砥の粉、ベンガラ、墨など原始的な素材。それらを用いて自ら絵具を手作りし、松原は古代人の美意識に触れようとする。

そして、もうひとつの特徴が丸い文様である。〝松原作品といえば丸い紋様〟と作品と本人が同一化するほどに、あるときはぼんやりと、あるときはくっきりと、あらわれる象はまちまちではあるが、縦横大きさを変えて部分的に配され、松原作品を特徴づける。ふと寺院にある梵鐘を浮かべたが、梵鐘に丸い紋様はほとんど見られないという。

「この丸は、梵鐘の紋様というよりマンダラです。マンダラは、宇宙空間というか仏の座を図解したようなもので、モチーフにしたのは密度のある空間表現として『音』を感じられるものを作りたいと思ったからです」

寺の本堂で聴いた妙音は、空間によって生み出されたもの。そこでつかんだ「音」は「響き」であった。美しい旋律で満たされた空間は、松原を心地よく慰めた。それは、音そのものを耳で聴いたというより、空間に広がる響きを全身で聴いたということに他ならない。たとえて言うなら、赤児が母体の中で羊水に響く音を聴いているような感じだろうか。興味深い話がある。

井上三綱の代表作に『黄鐘調』という作品があるのだが、黄鐘調とは雅楽の六調子の一つで、神官の出自の三綱は雅楽奏者でもあったらしく、おそらくこのタイトルの由来もそのあたりにあったと思われる。しかも三綱は、この黄鐘調の音色を女性の一番低い声と捉えていた。

「お母さんが赤ちゃんに子守唄を歌っている時の調子、あれが黄鐘調だと三綱は言っていました。母親が子供を寝かしつける時はキンキンした高い声ではなく、静かで深い、低い声ですよね。あの子守唄が黄鐘調なんだそうです」

驚くことに、寺の梵鐘の音色も黄鐘調が理想とされているという。丸い紋様は梵鐘のそれではないが、作品の多くが土色や錆色をしていることを鑑みれば、そこに黄鐘調の響きを感じたとて不思議ではない。

「お寺の鐘の音色がお母さんの子守唄のような響きだというのがすごく気に入ったんです。『ああ、いいな、市中にそういう鐘の音色が鳴り響けば、日々の生活も安心するだろうな』と納得させられた。以前から音には惹かれるものがあって、好きな作品も音が聴こえてくるような、海や万象の音が響くようなものが多い。そういう意味では『黄鐘調』もそうですが、三綱の作品は音に絡むものが多いですね」

無の中には有がある。松原にとっての有は音だった。そのことを寺の本堂で身をもって体験した松原が、音の表像にマンダラを用いたのも当然といえば当然だろう。

「まるいもの」の意をもつ曼陀羅(マンダラ)は、仏教から派生した密教の教典にもとづき仏の世界を図像したもので、言葉を介さずとも真理が伝わるよう視覚や聴覚に訴える「印」や「真言」と並ぶ三密の一つである。だとすれば、松原が捉えた音の抽象は密教の教典にもやはり通じる。

(作品上『○△□』、下『玄黄』)

独学で身につけた画才で空間世界を描く画家、松原賢さん。あるできごとから自然の初源に触れ、空間に潜む「音」の抽象をキャッチ。そこから生命誕生の原点に立ち返るがごとく、見えないものを見える象であらわそうと新たな表現に挑みつづけます。使う絵具も、土や砂、墨などの天然素材で手作りしたものばかり。絵という表現方法でオリジナルの人生を生きる、異才の人生ストーリーをご覧ください。